脱炭素バブル したたかな欧州、「やってる感」の日本

今年から、国際的な地球温暖化対策の枠組み「パリ協定」がスタートした。21世紀末の平均気温上昇を、18世紀の産業革命前比で「2度より十分に低く抑え、1.5度に抑える努力をする」と目標づけられている。

2019年12月に行われたCOP25において、スウェーデンの環境活動家グレタ・トゥンベリさんの演説が注目を集めた

( PABLO BLAZQUEZ DOMINGVEZ/GETTYIMAGES)

( PABLO BLAZQUEZ DOMINGVEZ/GETTYIMAGES)

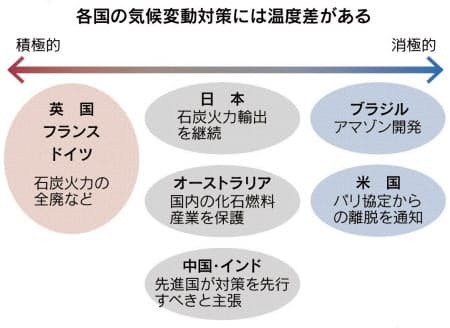

気候変動問題の議論が特に活発なのが、欧州連合(EU)だ。2019年12月、マドリードで開催された国連気候変動枠組み条約第25回締約国会議(COP25)では、米国や中国などが協力の姿勢を見せず議論が難航するなか、欧州は各国に対し温室効果ガス排出削減目標の引き上げを強く求めた。

また欧州委員会(EC)は同月、30年の温室効果ガス排出削減目標を従来目標より引き上げ、50年には純排出量ゼロをめざす政策「欧州グリーンディール」を発表。今後10年間で少なくとも1兆ユーロ(約120兆円)が投資される予定だ。具体策の多くは今後発表されるが、一部の指針がすでに示され、25年までに100万基の電気自動車(EV)の充填設備の設置、また電動化が難しい鉄道・船舶などでは水素やバイオ燃料などの代替燃料利用が目標として掲げられている。EUは世界の気候変動問題をリードする意気込みで「脱炭素」の流れを加速させている。

「脱炭素」という産業政策

国境炭素税に潜む欧州の狙い

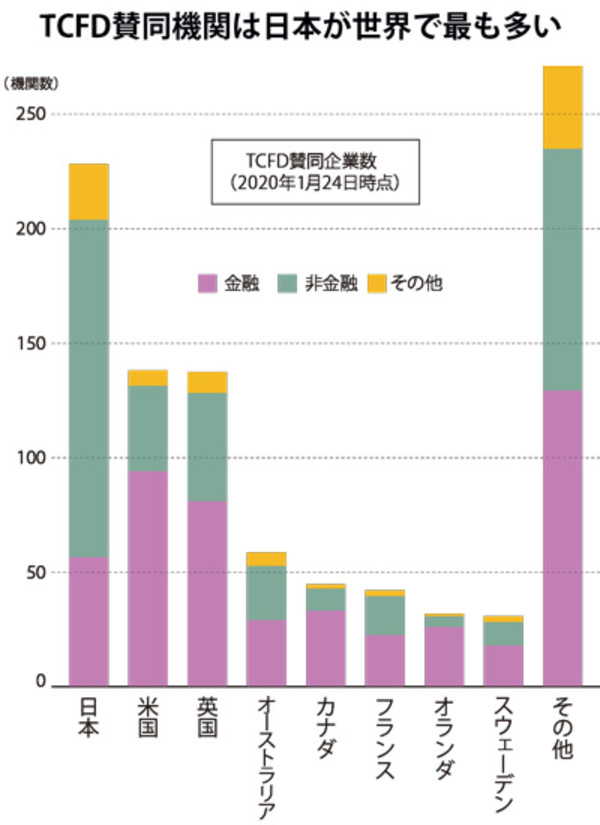

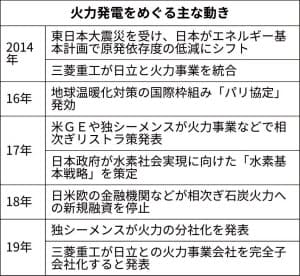

欧州発の環境を考慮した動きに、金融界も追随している。欧州の国際機関や民間金融機関、機関投資家が次々と石炭火力発電事業への投融資を中止している。また気候変動が企業に与える影響について企業に開示を求める「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)」には、世界全体で約1000の企業・機関が賛同している。

環境・社会・企業統治の観点から、投資家が企業を選別するESG投資も活性化している。すでに世界で30兆ドル以上のマネーが流れ込んでいるとされ、EUでは総投資額のうち約半分がESG投資だ。

もっとも、EUが積極的に進める「環境政策」は、域内産業の競争力を強化し、雇用を増やし、経済成長を図る「産業政策」である。当たり前だが、自国の経済を犠牲にしてまで温暖化対策を進める国はない。

その意味で、欧州グリーンディールの中でも注目すべきは、「国境炭素税」の導入だろう。EUでは鉄鋼、セメントなどのエネルギー多消費型産業の事業所に排出枠が割り当てられており、EUへ輸出を行う域外企業が同レベルの炭素価格の負担を行っていない場合には課税されることになる。詳細は21年にECが提案する予定だが、例えば、鉄鋼製品あるいは鉄を使用している自動車、家電製品なども対象になる可能性が高い。炭素税、排出量取引などを導入していない国からの輸入品に課税することによって、EU域内産業と雇用を守るための政策なのである。

EUの輸入額で最大の相手国は中国、次いで米国。輸出額は、米国、中国の順だ。ダボス会議に出席したフォンデアライエン委員長は、中国を念頭に「炭素に価格を付けるか、税に直面するかのどちらかだ」と発言している。ロス米商務長官は「保護主義的な内容であれば、米国は課徴金で対抗する」と述べ、ムニューシン米財務長官も「炭素量をどのように計算するのだろうか。一生懸命働いている人に対する課税ではないか」と牽制している。

環境政策の名のもとに

産業を振興してきた歴史

これまでもEUでは、環境政策の名のもと、産業を保護・振興する政策がとられてきた。05年、ECは1万を超すエネルギー多消費型産業の事業所に、CO2の排出枠を割り当てる欧州排出量取引制度(EUETS)を創出した。この排出枠の取引によりロンドン・シティを中心に多くの企業が新しい収益源にありついた。

07年、ECは20年のエネルギー・環境に関する20/20/20目標を発表した。これは、20年温室効果ガス排出量を1990年比20%削減、エネルギー効率を20%改善、再生可能エネルギー比率20%達成を打ち出したものだが、その後2020年の国内総生産に占める製造業比率を15%から20%に引き上げる目標も示した。製造業の大きな伸びはCO2排出増を招く可能性が高いにもかかわらず、だ。

リーマンショック後の10年、ECは20年に達成すべき目標を定めた「欧州2020」を発表した。その中には温暖化対策20/20/20も盛り込まれていたが、中心は産業振興策だった。何もしなければ欧州諸国は二流国になるとし、新規雇用とより良い生活の創出を行うのが「欧州2020」の目的だった。製造業成長のため、国内総生産額の3%相当額の研究開発投資を行うことなどが盛りこまれた。

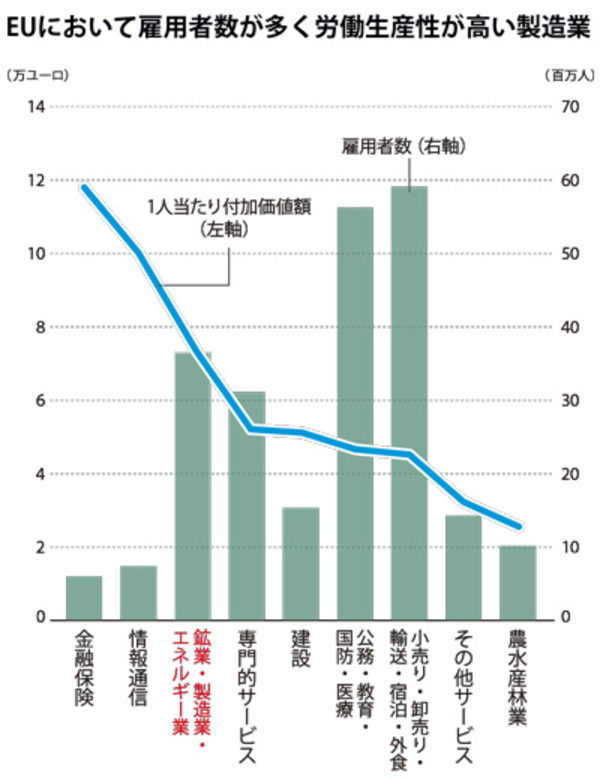

12年、ECは当時GDPの約16%を占めていた製造業の付加価値額を、20年に20%にする目標を掲げた。温暖化対策を考えれば付加価値額当たりのCO2排出量が多い製造業ではなく、相対的に排出量が少ない金融、サービス業などの成長を図ることが望ましいはずだが、ECが製造業を成長戦略の柱にする理由は単純だ。雇用者数が多く、1人当たりの付加価値額、労働生産性が最も高い産業は製造業だからだ。

今、EU主要国は運輸部門のCO2削減のため、内燃機関自動車の販売を禁止し、EVに切り替える方針を示す。ECは製造業の競争力強化のためAI などの重点分野を打ち出し、加盟国の企業が持つ技術・知見を集め、そのなかでEVに必要な性能の高い蓄電池の開発を行う方針などを打ち出している。このように、EUは温暖化対策を打ち出しながら、その一方で、経済成長、雇用増を図る産業政策を着実に実行するしたたかさがある。

気候宰相と呼ばれる独メルケル首相も、温暖化対策よりも経済と雇用が重要と主張したことがあった。18年6月EUの環境大臣が集まった会議の席で、「ドイツにとり1番大切なのは雇用であり、CO2の問題は2番目だ」と述べ、環境政策により影響を受ける炭鉱、自動車産業の労働者の雇用がドイツでは最優先と明言した。

「石炭投資中止」の本音

結局は投資リスク次第

欧米の金融機関、機関投資家もしたたかだ。欧州の金融機関は、石炭火力発電事業への投融資は止めたかもしれない。しかし、石炭火力の新設を行っている企業への投融資を止めたわけではないようだ。実際、石炭事業への融資を止めた欧州の金融機関が、石炭火力を建設しているインドネシアの電力公社への融資を継続している。また、製鉄用である原料炭を生産する企業に投融資が継続されていることがある。企業が手掛ける案件の事業リスクが少なく、リターンが確実な場合だ。

昨年11月、英国の環境NGOは、世界大手57社の資産運用会社の温暖化問題に対する株主総会での賛成比率を調査した結果、世界最大手でTCFDサポーターのブラックロックの賛成率は6.7%で、世界ワースト3位と発表した。そのためか、今年1月、ブラックロックは石炭事業への投資を停止すると発表した。

だが、その発表にも裏がある。ブラックロックは投資中止対象の線引きを、原料炭ではなく、発電燃料用の石炭である「一般炭」の生産で売り上げの25%以上をあげている会社とした。実は、米国で一般炭の生産を行っている企業というのは、シェール革命による石炭需要減により長期低迷が続き、会社更生法の申請が相次いでいる。ダウ・ジョーンズの石炭会社株価指数は11年の50分の1まで落ちている。そもそもそんな会社に投資する気にはならないだろう。

一方で、株価が中期的に堅調に推移している世界最大の一般炭貿易会社グレンコアと、石炭大手の多国籍企業BHPビリトンは対象外となっている。BHPビリトンは一般炭ではなく価格が高い原料炭の生産が多い企業だ。

金融機関が石炭事業への融資を止めたのは、リスクが高くなり将来の収益見通しが立たなくなったからだ。政治判断により廃止が決定されると石炭火力の操業期間が短くなり、当初の収益見込みは得られず、融資金が回収できなくなる可能性が高まる。石炭関連でもリスクが低ければ投融資対象であることに変わりはない。石炭への投融資を中止する判断基準は、「石炭関連かどうか」ではなく、「投資としての高いリスクがあるかどうか」だ。

EUは温暖化対策をお題目に産業政策を推し進め、域内の成長と産業の保護を追求している。「気候変動は非常事態にある」というリスクをチャンスに転換させる、国境炭素税やタクソノミーなど欧州主導のルールが世界標準になっていくことに、日本政府や企業関係者からは懸念の声が出ている。

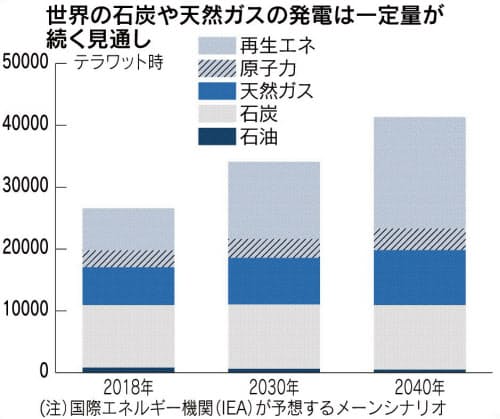

例えば、EUの金融機関が揃って融資対象外にした石炭生産と石炭火力発電量は、EU域内では激減している。石炭への融資を取りやめても痛くもかゆくもない欧州金融機関の主張が世界標準になり、石炭火力が減少すれば電力料金上昇により日本企業の利益、国益は大きく損なわれるからだ。欧州の潮流ばかりに流されるのではなく、日本国内のエネルギー議論にしっかりと向き合うためにはどうすべきか。発売中のWedge4月号「脱炭素バブル」において、その提言とともに、日本の再生可能エネルギーやクリーンエネルギーの現在地と課題についても紹介する。