https://president.jp/articles/-/41098

「総論賛成、各論反対」脱炭素に乗り遅れた日本にのしかかる3つの課題「技術」だけで目標達成は不可能

第一の課題:「技術開発促進」と「政策の後押し」

「2050年に温室効果ガスの排出を実質ゼロにする」目標を達成するためには、乗り越えなければならない大きな課題が三つあると私は考えています。

第一の課題は、「技術開発」とそれを後押しする「政策」です。

技術開発は、言うまでもなく目標達成のための「核」であり、環境対策と経済成長とをつなぐ「要」となります。世界的な温室効果ガスの削減競争が始まった今日、民間企業の研究開発や技術革新へのサポート、市場拡大や製品やサービスの移行を促すような政策的な後押しの巧拙が問われていくことになるでしょう。

しかし、技術開発をいくら進めても、それだけに頼って「温室効果ガス実質ゼロ」を達成できるとは、私は思っていません。このことについては第三の課題として詳しく論じたいと思います。

規制改革で「総論賛成、各論反対」を打破せよ

菅首相の所信表明演説に先立つ10月20日、河野太郎規制改革相は日経新聞のインタビューに答え、「再生可能エネルギーの活用促進に向けて既存の制度を総点検する」と表明しました。再生可能エネルギー(以下、再生エネ)の主力電源となる太陽光発電と風力発電の設置場所に関する規制や、送電網の割り当てや容量規制に関する基準などを順次緩和していく方針を示しました。また、小泉進次郎環境大臣も「実質ゼロ」の必要性を菅首相に強く訴えたと思います。

また、10月31日の日経新聞は、「再生エネの普及を後押しするため、地域間送電網の複線化を政府と電力会社で2021年春までに計画を策定して具体的な場所や規模を詰める」と報じました。

送電網の問題はこれまでも何度か報道されてきたように、再生エネへの送電量の割り当てには制限があり、制限を超えそうな場合は火力発電や原子力発電による電力を優先して出力を調整してきました。再生エネを取り巻くこうした「総論賛成、各論反対」的な状態は早期に解消する必要があります。

「気象条件に左右される再生エネ問題」の解消方法

風力発電は風が吹かなければ発電できない、太陽光発電は夜になったら発電できない、そんな不安定な発電に頼っていては、日本中で停電が頻発する事態になりかねない、という意見がいまだに根強くあります。

むろん、ある地域のある風力発電機だけを見れば、風が弱ければ止まっているときもあるでしょう。風が強い時には出力が上がり、弱い時には出力が下がる不安定性も確かにあります。しかし、日本各地にたくさんの風力発電所ができ、それらを効率よく制御し配電するネットワークを構築できれば、その問題は解消へと向かっていきます。太陽光発電も、昼間に発電した電気を溜めておく蓄電池の技術革新と普及が進めば、問題はほぼ解決できるはずです。

「再生エネの主力電源化」でこそ問われる日本の底力

これまで、主力電源はあくまでも火力や原子力で、再生エネは補助電源という考え方で制度が組み立てられていました。これからは、再生エネが主力電源であり、それを実現するにはどういう技術開発が必要かという発想に変わっていくと思います。

そして、再生エネを主力電源に育てるには、たんに太陽光パネルや風力発電機の数を増やせば事足りるわけではありません。作って、送って、貯える、そのすべてに技術開発が必要で、そうした技術開発やインフラ整備を促進するための資金面での後押し、法改正や規制改革のような政策面での後押しをどう設計するか、これが第一の課題です。

2050年、原発は「ほぼゼロ」に近づいていく

原子力発電については、11月11日に村井嘉浩宮城県知事が東北電力女川原子力発電所2号機の再稼働の前提となる地元合意を表明したように、これからも全国各地の原子力発電所で再稼働の動きが出てくることでしょう。その一方で、原子力発電所の新増設については、仮に政府が推進しようとしても、福島第一原発事故の記憶が残っているうちは、それを受け入れる自治体が数多く出てくる状況にはならないと思われます。

原子力発電所の運転期間は40年と規定され、原子力規制委員会の認可を受ければ、20年を超えない範囲で1回限り運転期間を延長できるとされています。現在稼働中あるいは再稼働に向けた準備を進めている原子力発電所の多くは1980年代~2000年代に運転を開始しています。

したがって、仮に再稼働がなされても新増設が行われないとすると、2050年時点で稼働している原発はほぼゼロに近づいていくことになります。したがって、2050年の電源構成を再生可能エネルギーで100%賄うぐらいの高い目標設定を行って、いまから強力な制度設計を行っていく必要があると思います。

「総論賛成、各論反対」脱炭素に乗り遅れた日本にのしかかる3つの課題「技術」だけで目標達成は不可能

第二の課題:巨額投資を賄う「財源」は確保できるか

第二の課題は「財源の確保」です。

11月14日、米大統領選で候補指名を固めた民主党のバイデン前副大統領は、4年間で計2兆ドル(約210兆円)を投資する環境政策を発表しました。

日本の投資額はこの原稿の執筆時点では明らかにされていませんが、アメリカに準ずるような大きな投資額になることでしょう。

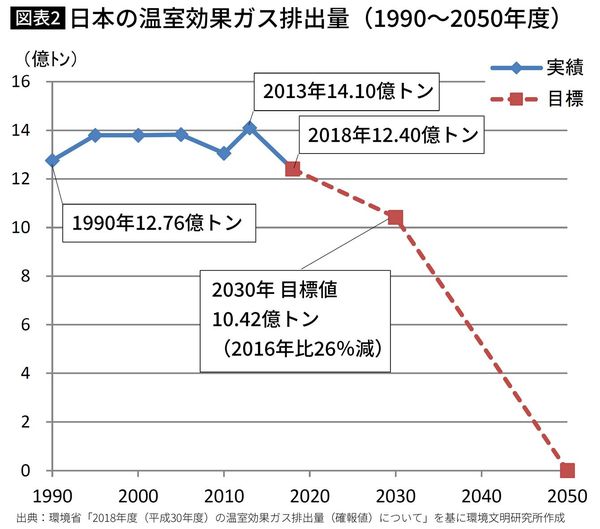

英、独はじめEU各国は、早い国では1990年代から温暖化ガスの排出削減に向けた努力を開始し、2000年代からはEU全体での取り組みを加速させ、2010年には1990年比で20%近い削減を達成しています。さらに今年9月には、2030年に1990年比で40%減だった従来目標を55%減にする新たな目標を打ち出しました。

助走期間が足りない「日米の苦悩」

先行したEU各国には、10年から20年間の「助走期間」があって、いまそれを加速させようとしているのに対し、日米政府はこれまでいわば「足踏み」状態でしたから、30年後のゴールに向けて一気に加速するために、短期間で巨額な投資が必要になるのです。

しかし、言うまでもなく、足元ではコロナ対策への財源が必要となる中で、脱炭素社会へ向けた財源を手当てするのは容易なことではありません。今日、グリーン投資を加速するような優遇策や税制改正が与党の税制調査会でも議論されているようですが、おそらく近い将来、たとえば炭素税のような新たな税のありかたも含めた財源確保の議論が本格化されていくことになるでしょう。

日本版炭素税「地球温暖化対策のための税」の税収額

「脱炭素社会」へ向けた財源として、EUではすでに「炭素税」が導入されています。

「炭素税」とは、単純にいえば、化石燃料に含まれる炭素の排出量に応じて税金を負担してもらう仕組みです。あまり知られていないかもしれませんが、日本でも2012年から「地球温暖化対策のための税」という名称で炭素税が導入されています。税額はCO2排出1トン当たり289円です。

私たち生活者にいちばん身近なガソリンを例に挙げると、1リットル当たりの税額は約0.7円になります。ちなみに世界で最も高い税額を課しているスウェーデンの税額はCO2排出1トン当たり127ドルで、1ドル=105円で換算すると1万3335円となり、日本のおよそ46倍です。ガソリン1リットル当たり30円強の計算になります。

「地球温暖化対策のための税」の税収は日本では約2600億円程度とされ、今後、政府が温暖化対策を積極的に進めていく財源としてあてにするのであれば、税額の引き上げはおそらく不可避になることでしょう。

「排出量取引」の本格導入はいつか

直接的な財源にはなりませんが、炭素税と同じように化石燃料に価格を付けて、財源を手当てせずに排出量を削減するメカニズムとしてEU各国で導入されているのが「キャップ・アンド・トレード型」と呼ばれる「排出量取引制度」です。

この制度は、まず国の排出可能総量枠(キャップ)を定めて、それを大口の排出者へ細かく割り当てます。各排出者は割り当てられた排出枠に余剰分が出た場合(排出量が少なかった場合)、それを他者(排出量が超過してしまった排出者)と取引(トレード)することができる制度です。

期初に割り当てられる排出枠は無償ですから、排出枠の余剰分は利益となり、反対に超過分はコストとなります。また、排出枠の取引価格は市場で決まり、余剰分(売り)が少なく超過分(買い)が多ければ排出単価は高値となってしまいますので、排出量の削減に向けて経済的なインセンティブが働きやすい特徴があります。

世界での導入国はEU、スイス、アメリカの北東部の州やカリフォルニア州、韓国、中国などで、日本は国としては導入されていませんが、東京都と埼玉県が大規模事業所を対象に導入しています。この排出量取引制度も近い将来、国として導入が図られるものと思います。

「環境特別税」に国民の理解は得られるか

先に日本の「地球温暖化対策のための税」の税収が約2600億円と述べましたが、仮にこの税額を数倍程度に引き上げたところで、これから始める日本の大変革への財源を賄えるとは思えません。

おそらく、いま財務省をはじめ各省庁が必死になって知恵を絞り、ありとあらゆる財源を見直して、温暖化対策のための財源確保を行っていると思われますが、常識的に考えて、これまで何かの目的があって手当てされていたものを来年度からいきなりやめるとか、大幅に削減するとかということが容易でないことは明らかです。

そこで、東日本大震災による復興財源の確保を目的として所得税・住民税・法人税に上乗せするという形で徴収されている「復興特別税」のような、いわば「環境特別税」の新設も検討していかざるを得なくなると思います。

これまで政策の不十分さにかまけて「助走期間」を十分に取ってこなかった日本は、そのツケの返済をいま求められているのです。果たしていっそうの負担を強いられる国民の理解が得られるのかどうか、それが第二の課題となります。

「技術開発」だけに頼った目標達成は「不可能」

第三の課題は、「国民のマインドセット」です。

第一の「技術開発と政策的な後押し」、第二の「財源の確保」は、主に政府によるインフラ整備や民間企業による技術革新に焦点を当てた課題提起でした。しかし第一の課題で少し触れたように、「技術開発」だけに頼って「温室効果ガス実質ゼロ」を達成するのは困難であり、環境問題に50年間関わってきた者としての本音をいえば「不可能」だと思っています。

第三の課題:「経済>環境」から「環境>経済」への転換

なぜ「技術開発」だけでは達成が困難なのでしょうか。

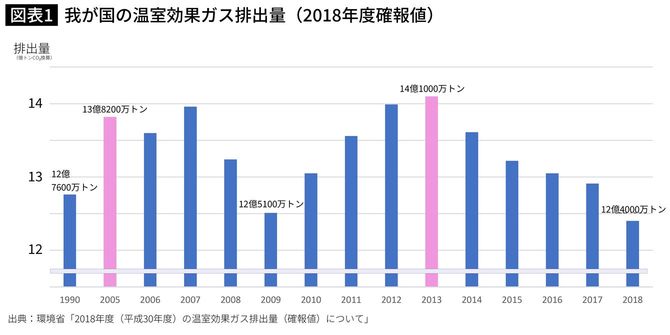

連載の第1回で「1990年からの約30年間、省エネ技術はかなり普及したにもかかわらず、温室効果ガスはわずか2.8%しか減っていない」という「不都合な事実」を述べました。

なぜ2.8%しか削減できなかったかというと、たとえば、夏に猛暑が続いて一日中エアコンをつける、冬に寒波が襲って暖房用のエネルギー消費がかさむ、ネット通販や物流網が発達して注文した翌日に品物が届くような配達頻度の高い物流網が構築される、そうしたことがごく当たり前の日常になりました。

さらに社会全体を見渡せば、食べきれない量の食、着まわせない量の服が生産され、1日24時間眠らない街、1年365日休むことのないサービスが提供されています。つまり、生活に便利さや快適さを求めて、それを実現してきた過程で、ある単位当たりのエネルギー消費量は削減・省力化が果たされてきていても、それを行使する場と機会と頻度が大幅に増えてしまい、トータルでの温室効果ガスの排出量は思ったほど減らせなかったというのが、これまで30年間の「不都合な事実」の基底にあるからです。

エネルギー消費の無駄を「社会全体、生活全般」で減らす

極論であることを承知でいえば、2020年の日本で30年前の1990年と同じ様式で生活が営まれていると仮定すれば、日本の人口が少し増加したとか、東日本大震災の原発事故によって火力発電、とくに効率の悪い石炭火力に頼らざるを得ない時期があったといった事情があったにせよ、その間に進んだ省エネ・省電力との差し引きの成果がわずかマイナス2.8%と、ほとんど打ち消されてしまうような結果になることはなかったと思います。

つまり、この先いくら技術開発を進めていったとしても、再生エネに切り替えていったとしても、日本国民が今日の便利さ・快適さを今後もさらに追求していく考え方でいる限り、温室効果ガスの排出量は期待されているほどには減りません。国民の一人ひとりがある程度の「抑制」を受け入れ、エネルギー消費の無駄を社会全体、生活様式全般で減らしていく心構えを共有しない限り、「温室効果ガス実質ゼロ」が達成できないことは、すでに証明されているのです。

コロナ禍で「制約・抑制」を受け入れた日本人

今年4月、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため「緊急事態宣言」が発令され、「不要不急」の外出が制限されました。これによって第2波の山を抑制し、医療現場の崩壊を免れることができました。

今日、感染拡大の第3波が発生していますが、ワクチンや治療薬が開発され、国民に十分に行きわたる状況が作りだされるまでは、不要不急の外出自粛、3密の回避、GoToキャンペーンの制限など、ある程度の制約や抑制が強いられても仕方ないと受け入れている国民が多く存在していると思います。そうでなければコロナ禍を乗り切れないと理解しているからです。

環境危機は「人類の英知」で食い止められる

気候危機などの環境危機は、コロナ危機と同じように、あるいはそれ以上に人命や財産を奪う恐ろしい危機ですが、その進行は穏やかで、長期間にわたり、よくよく目を凝らしていないと見えにくいという特殊性があります。しかし、地球環境の悪化は人類のみならず地球上の生物を、不可逆性をもって危機へと追い込んでいるのです。

コロナ禍に勝るとも劣らない環境危機は、しかし、人類の英知によってその進行を食い止めることができる数少ない危機でもあります。そのために何をするべきか、反対に何をするべきではないのか。それが国民に共有され、実行されたとき、また持続可能な社会制度や生活様式への移行がなされたとき、温室効果ガスははじめて劇的に削減されると、私は思い、そこに希望を見いだしています。